科辰星飞成像系统助力中药冰片脑靶向递药系统精准治疗缺血性卒中研究

脑卒中,这一高死亡率和高致残率的脑血管疾病,一直是医学研究的重点与难点。其中,脑缺血性卒中(Cerebral Ischemia Stroke, CIS)占比高达80%以上,其治疗过程面临着诸多挑战。近日,一项利用中药冰片作为功能模块,构建ROS响应的冰片基两亲性聚合物纳米颗粒(NPs)的研究,为CIS的治疗带来了新的希望。该研究不仅揭示了冰片在脑靶向递药系统中的独特作用,还借助科辰星飞多功能荧光成像系统(LumiFluor AVIS T II)进行了精准的成像分析,为临床CIS提供了一种潜在有效的多阶段序贯治疗策略。

研究背景与挑战

脑卒中因其高致死率和致残率,一直是医学界亟待攻克的难题。CIS作为脑卒中的主要类型,其病理生理过程复杂,包括神经兴奋毒性介导的细胞内钙超载、氧化应激、能量代谢紊乱,以及神经炎症级联反应等。然而,目前针对CIS的神经保护药物因溶解度低、半衰期短,且仅针对病理过程的单一阶段,疗效有限。同时,血脑屏障(BBB)的存在使得药物脑内递送效率极低,难以达到有效的治疗浓度。

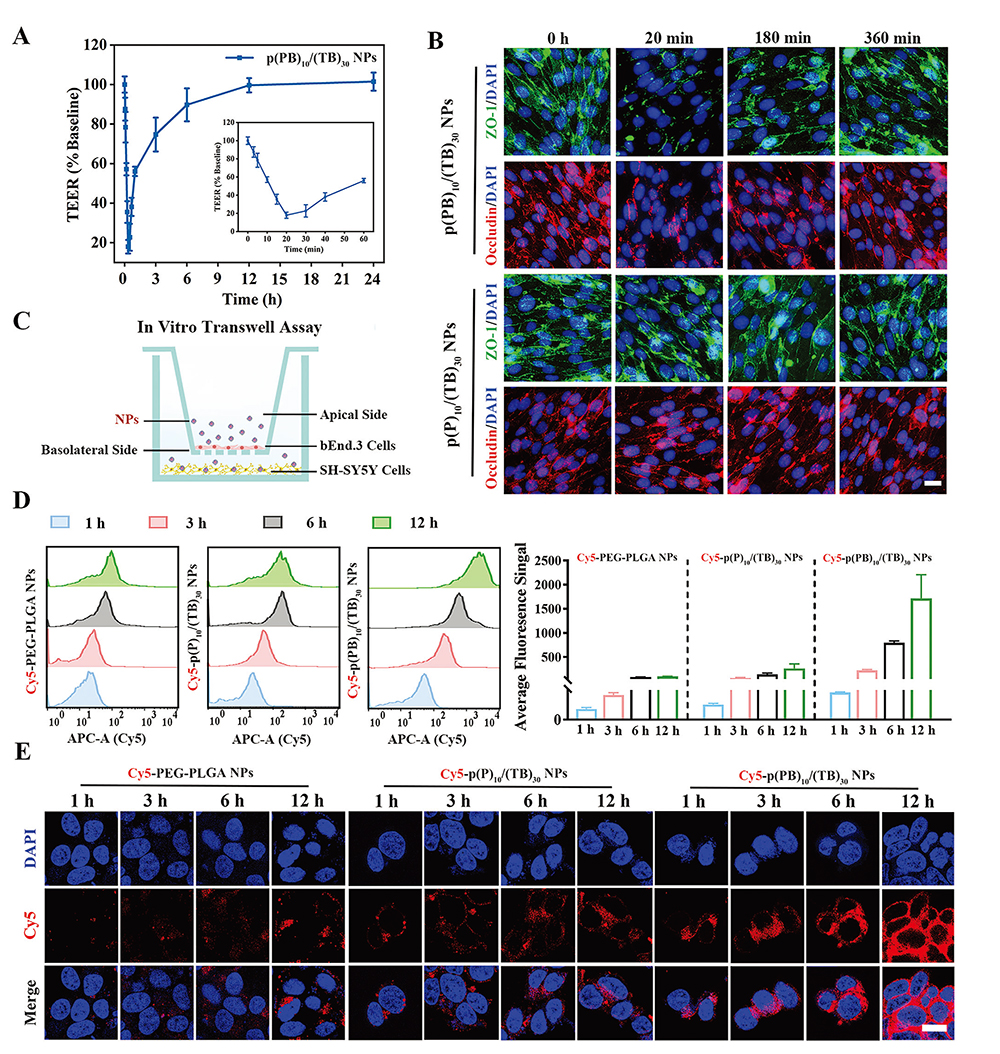

为了克服这些挑战,研究者们开始探索纳米工程药物递送系统(DDSs)来增强药物跨BBB的转运。然而,这些系统仍面临脑靶向性有限、BBB穿透效率低、高细胞毒性等问题。因此,开发一种既能够高效穿透BBB,又能够精准递送药物到脑缺血半暗带的递药系统显得尤为重要。

冰片基两亲性聚合物纳米颗粒的构建

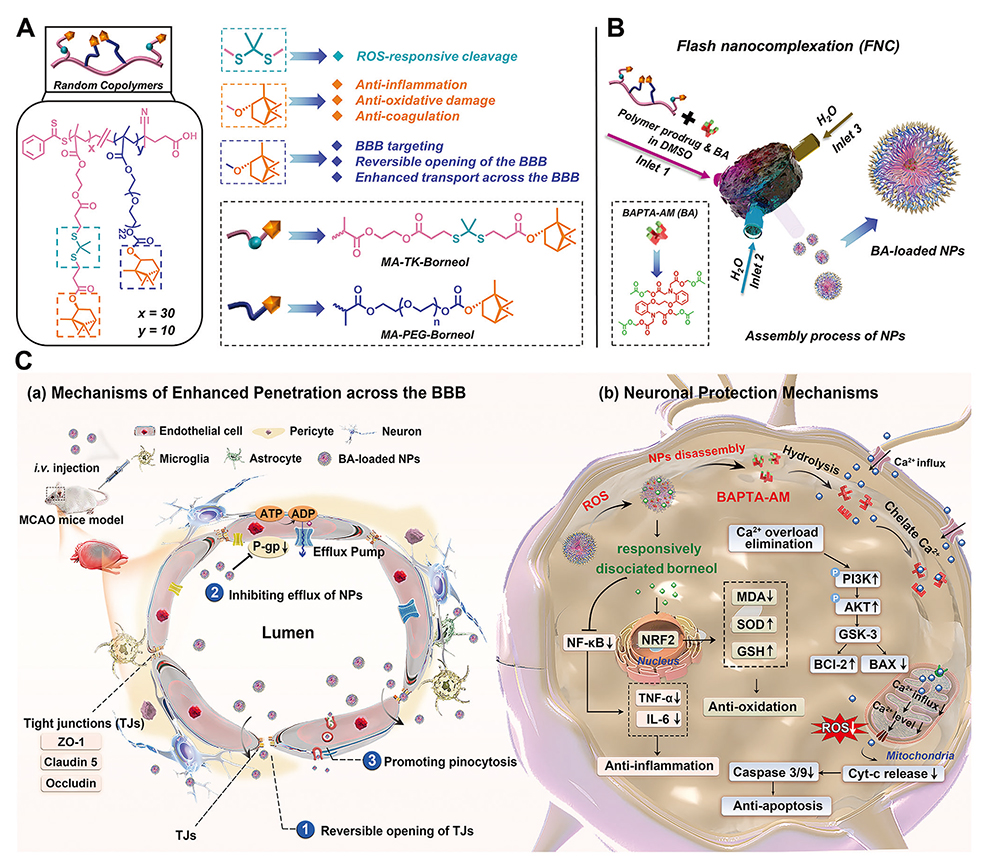

冰片,这一在中医临床中有着1500多年历史的脂溶性双环单萜类化合物,因其能够可逆地打开BBB、增强微循环灌注,并具有抗凝血和抗炎等作用,在脑病的治疗中展现出巨大潜力。然而,冰片对BBB开放的具体作用机制及其干预脑损伤整体进展的分子机制尚未完全明确。

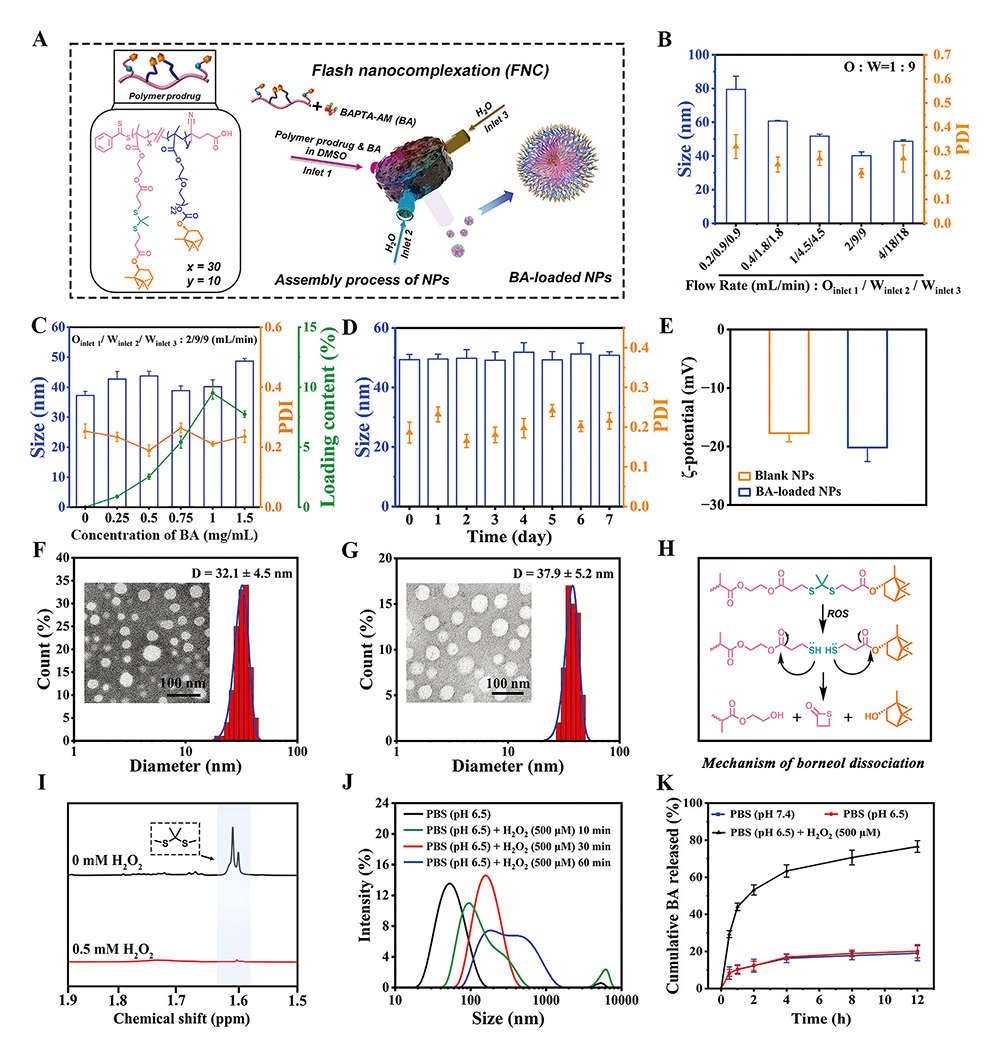

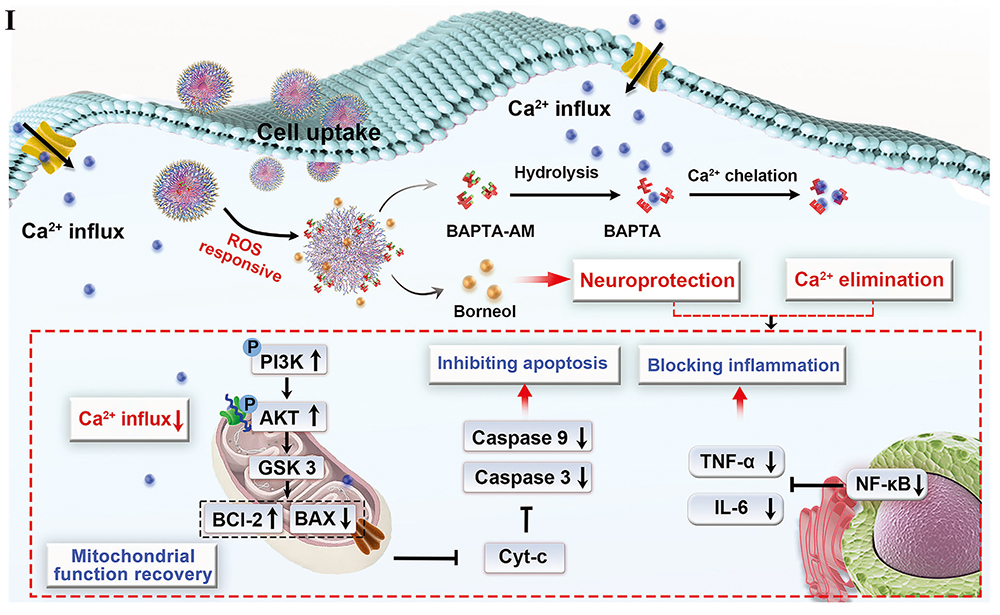

在本研究中,研究者们巧妙地将冰片分子与FDA批准的聚乙二醇(PEG)作为亲水性模块共价结合,并与ROS可裂解的硫缩酮(TK)键连接作为疏水性模块,通过RAFT聚合生成两亲性冰片基共聚物。该共聚物具有简单且可定制的化学结构,其中冰片不仅作为脑靶向配体,还作为疏水性功能结构和神经保护组分。

通过精确设计和控制自组装过程,研究者们采用闪速纳米复合物(FNC)方法,将两亲性共聚物自组装成聚合物前药纳米颗粒(NPs)。这些NPs具有可控的粒径、窄的粒径分布以及高负载模型药物BAPTA-AM的能力。BAPTA-AM是一种疏水性细胞膜通透性钙螯合剂,能够有效且选择性地螯合细胞内过量的Ca²⁺,但其水溶性低、半衰期短以及缺乏器官靶向特异性限制了其治疗应用。

科辰星飞多功能荧光成像系统的应用

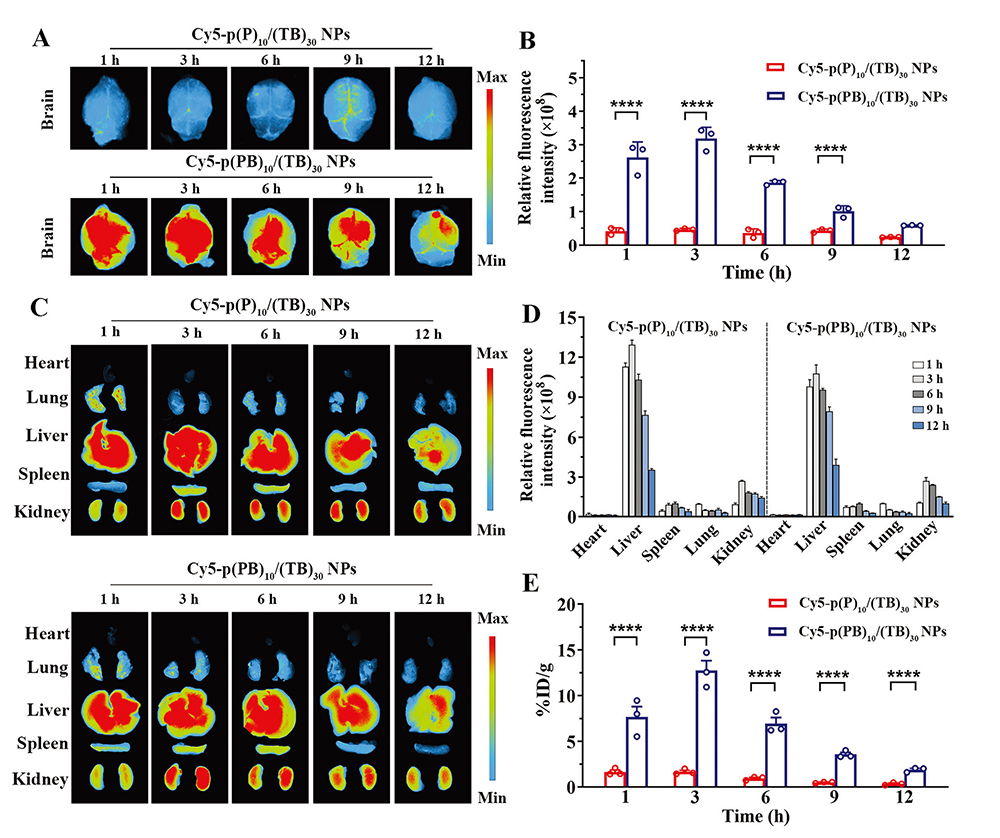

为了验证这一递药系统的效果和机制,研究者们借助了科辰星飞多功能荧光成像系统(LumiFluor AVIS T II)进行成像分析。该系统以其高分辨率、高灵敏度和多功能性,在生物医学研究中得到了广泛应用。

通过LumiFluor AVIS T II的精准成像,研究者们能够清晰地观察到NPs在MCAO小鼠模型中的脑内分布情况。结果显示,该纳米制剂在单次注射后3小时即实现了高达12.7%ID/g的总给药剂量脑内分布,有效恢复了细胞内Ca²⁺和氧化还原稳态,改善了脑组织病理学。

此外,该系统还帮助研究者们揭示了该制剂通过抑制线粒体PI3K/Akt/Bcl-2/Bax/Cyto-C/Caspase-3.9凋亡通路拯救濒死神经元的机制,以及通过抑制星形胶质细胞过度激活、重编程小胶质细胞向抗炎表型极化以及阻断NF-𝜿B/TNF-𝜶/IL-6信号通路,重塑脑缺血半暗带的炎症微环境的过程。

研究成果与展望

该研究不仅为CIS的治疗提供了一种新的策略,还通过科辰星飞多功能荧光成像系统的精准成像分析,揭示了该递药系统的作用机制和效果。研究结果显示,该制剂能够显著减少脑梗死面积(减少了96.3%),改善神经功能,并将血流再灌注从66.2%恢复到≈100%,同时促进了BBB修复并避免了脑水肿。

这一研究成果为临床CIS的多阶段序贯治疗提供了新的思路和方法。未来,随着对冰片及其衍生物作用机制的深入研究,以及纳米技术和荧光成像技术的不断发展,相信会有更多高效、安全的递药系统被开发出来,为CIS的治疗带来更大的希望。而科辰星飞多功能荧光成像系统作为这一过程中的重要工具,将继续发挥其独特的作用,为生物医学研究提供更多有力的支持。